エピソード18

声門閉鎖術で生きた 味わうことの楽しみ

ALSの症状には、嚥下障害、すなわち食べ物がうまく呑み込めない、または呑み込めても食べ物や唾液が誤って気管に入ってむせること、があります。嚥下障害はALSの進行とともに出現してくることが多いのですが、病型によっては高度の嚥下障害が初発症状の場合もあります。このような嚥下障害が原因で起こる誤嚥性肺炎を防ぐために、多くの場合、経口的な食物の摂取をやめ、栄養を患者さんの胃に造設した胃瘻を通じた流動食により摂るようにします(*1)。

しかし、私が診療している患者さんのKさんは、食事を味わうことへの思いが非常に強かったので、胃瘻造設ではなく他の治療法をとることになりました。「何をしたい」という患者さんの望みがはっきりしていて、条件がそれに適合すれば医師はいくつかの治療法を提示でき、患者さんの選択肢は広がります。

(*1:胃瘻造設法とは、腹部に6~7ミリ程度の孔を開けて、胃の中と腹部の外をつなぐ短いチューブ、もしくはボタンタイプのものをつける手術のこと。この孔を通して流動食を直接胃の中へ注入する。)

当初はパーキンソン病と診断されていた

Kさんが自分の身体に異常を感じたのは61歳のときでした。60歳を過ぎても、元気に会社勤務を続けていたKさんは、「少し言葉がしゃべりにくくなった」という自覚はありましたが、おそらく一時的な症状だろうと見過ごしていました。ところが、そのうち身体の筋肉が固くこわばる症状(硬直)が現れ、病院を受診しました。

最初に受診した病院での診断はパーキンソン病。Kさんの場合、パーキンソン病の症状として典型的な手足の振戦(意図しないのに手足が震えること)はありませんでしたが、身体を動かそうとしたときに筋肉がこわばって、動かせない状態からこの診断が下りていました。

通常ALSに多くみられるのは、筋痙縮(*2)ですが、Kさんの症状が筋硬直とまぎらわしかったので、鑑別がむずかしかったともいえます。

その後約2年間にわたってパーキンソン病の治療を受けていましたが、症状が軽くなるよりも、ますます進行していきました。

(*2:筋痙縮とは、典型的ALSでみられる上位運動ニューロン障害による筋トーヌスの亢進(こわばり)のことで、これにより運動機能障害が起こる。)

球麻痺(*3)の症状が先行したKさん

パーキンソン病治療の効果がみられなかったため、Kさんが紹介されて当院を受診されたのは2004年のことです。当時Kさんはゆっくりとではありましたが、歩行や手を使っての日常生活動作は可能でした。しかし、言葉を発音するのに非常な努力をしなければならず、話すことに従来の数倍の時間がかかっていました。種々の検査の結果によりALSの診断がついたときには、パーキンソン病だと思っていたご本人と奥様にとって、その衝撃はさぞかし大きかったことと想像されます。

球麻痺の症状から発症しているKさんは、話すことが徐々に困難になり、コンピューターの文字盤を使って周囲の人とコミュニケーションをとるようになりました。

球麻痺の症状が強くなると、嚥下(呑み込むこと)に必要な筋肉も弱くなります。Kさんも、唾液を呑み込む力が弱くなり、よだれが多くなってきました。それと同時に食べ物をどうにか食べてはいるけれども、嚥下能力が衰えているので、十分な量を摂取できず、体重が減少する傾向がみられるようになりました。

(*3:球麻痺とは、舌やのどの筋肉の力が弱くなって、話しにくくなったり、食べ物が呑み込みにくくなったりすること)

味わうことへの強い執念から声門閉鎖術を選ぶ

体重の減少に対して、私がまずKさんに説明したのは、十分な栄養を摂るための胃瘻の造設です。嚥下能力が衰えてくると、最も危惧されるのは、唾液や食事が気管の中に入って引き起こされる誤嚥性肺炎です。それを防ぎつつ、十分な栄養を摂るには、胃に孔をあけて栄養を摂る方法があると説明したのですが、Kさんは「味わうことが人生のいちばんの楽しみだから、絶対に口から食事を摂りたい」とおっしゃるのです。

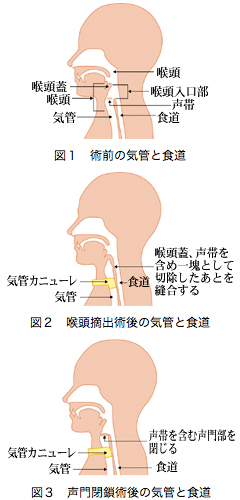

そこで、気管と食道を完全に分離する喉頭摘出術と、そのバリエーションともいえる声門閉鎖術があることを説明しました。

喉頭摘出術は、気管と食道を完全に分けてしまうので、誤嚥性肺炎の危険性がまったくなくなります(図2)。一方、声門閉鎖術は、声門を結び合わせて、食べ物や唾液が気管に入ることを阻止しようとするもの(図3)なので、閉鎖が完全ではないため少し漏れが生じることもあります。

これらの手術のデメリットは、声が出なくなることですが、Kさんの場合、発声能力がほとんど消失していたため、影響はそれほど大きくはありません。

ただ喉頭摘出術の場合は、全身麻酔が必要なため、呼吸機能が低下している場合は危険性が高くなります。一方、声門閉鎖術は局所麻酔で手術ができるので、呼吸機能の影響はあまり受けません。Kさんの場合、検査入院で呼吸機能が少し低下していることがわかったので、よりリスクの少ない声門閉鎖術を実施することになりました。

術後の経過は順調、1週間後に流動食を摂る

声門閉鎖術は、手術時間も短く、手術後の痛みも軽く、経過はいたって順調でした。Kさんは1週間後には流動物が食べられるようになり、手術前後を合わせて約3週間の入院で、自宅療養に移りました。

「自分の口で食べたい」という欲求が叶えられたのは、ALSの進行が比較的遅かったことと、食物を呑み込む力が保たれていたため、誤嚥さえ起こさなければ食餌摂取が可能であった、という条件に助けられたともいえますが、自分の「○○をしたい」という動機や目的がはっきりしてさえいれば、治療の選択肢はいろいろ広がります。一つを選択することによるデメリットを我慢しなければならないこともありますが、メリット、デメリットを考慮して、どちらを優先するかは、患者さんの意思次第です。

Kさんのケースでみられるように、患者さんの意向を尊重してさまざまな治療法を提示し、一つずつ問題を解決していくのが、われわれ医師の役割だと考えています。

MAT-JP-2108393-2.0-12/23

%20(1).png)